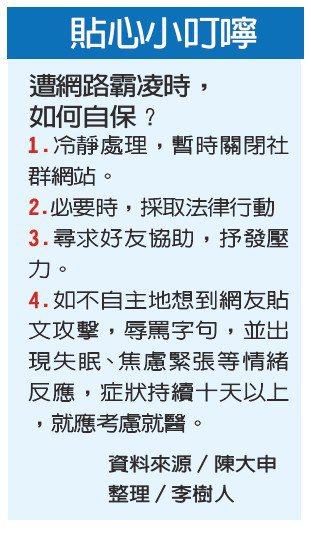

路霸凌得憂鬱症 精神科陳大申醫師呼籲應及早就醫

http://how9999you.pixnet.net/blog/post/467338514

網路霸凌 打垮好辯小強

https://health.udn.com/health/story/5964/3420799

小強在念大學時,就是辯論社的高手,工作後,總喜歡在社群網站上針對公共議題發表評論,從政治議題,談到民生、影劇,如果其他網友表達不同意見,就會激發他的戰鬥力,引經據典,力戰群雄,自稱為「打不死的蟑螂」。

最近幾個月,距離選舉投票日期越近,他專注於核電、深澳電廠、同志平權等議題,不料,他社群媒體留言版出現了許多批評文字,不論他發表什麼主題,就有一群網友重複貼上與議題無關的嘲諷文字。

網友嘲諷 關閉帳號

一開始,小強還保持理性,耐心一一回應,但留言卻不減反增,他只好暫時關閉帳號。不料,生活失去重心,心情因此很低落,睡眠變得很淺,常在半夜醒來,再也睡不著。

另一半發現他不對勁,他白天無精打采,夜裡翻來覆去睡不著,出現無助、焦慮、易怒、注意力變差等症狀,強押他至身心科就診,最後確診為網路霸凌導致情緒障礙。

情緒障礙 影響生活

台北市立聯合醫院忠孝院區精神科主治醫師陳大申指出,近一年來因為遭受網路霸凌,而至精神科或身心科求治的個案明顯增加,部分被霸凌者因此罹患憂鬱症,嚴重影響日常生活以及課業或工作。

與憂鬱症 一線之隔

值得一提的是,不少網路霸凌個案則出現在校園,陳大申醫師說,最近收治一名國中個案,因為體型較胖,常被嘲笑,日前不小心撞倒同學桌子,儘管當場道歉,但同學卻在全班社群網站上,點名他是「白目、不長眼的肥豬」,不少人起鬨,跟著一起罵,讓這名國中生很受傷。

為此,該國中生睡不好、吃不下,還哭著說「不想上學」,他的母親覺得事態嚴重,到學校找班導,最後老師出面解決,要求這些同學道歉,且以後不得再貼文取笑,才順利解決這起網路霸凌。

陳大申說,「遭網路霸凌所產生的症狀,與憂鬱症可說只有一線之隔」,如果遇到網路霸凌後,出現恐懼、無助、焦慮或警醒度增加、睡眠困難、易怒、專注力不良、過份警覺、過度的驚嚇反應等,超過一兩周,均沒有改善,就應主動就醫,接受心理諮商,甚至藥物治療。

一碰鍵盤 就會發抖

陳大申醫師表示,網路已經成為生活的一部分,但對某些人來說,網路霸凌已經成為一種壓力,不少自以為是的「正義魔人」在網路擔任糾察隊,發文批評,讓被霸凌者承受到巨大的壓力。

陳大申說,門診收治好多遭網路霸凌,遲遲無法走出憂鬱陰霾的個案,有人遭網友謾罵攻擊,怕到不敢上網,一打開電腦就焦慮緊張,手指一碰到鍵盤,就會發抖,看到螢幕就心悸、心跳加快、感覺呼吸困難。

陳大申醫師指出,如果被霸凌者長期心情低落,對許多事情感受不到樂趣、憂鬱症狀明顯,失眠、早醒、食慾變差,體重降低,或是出現頭痛、胸悶、慢性疼痛、消化系統不適等生理症狀。

網路貼文 小心傷人

在心理層面,則有無法集中精神或注意力,對許多事情常猶豫不決,行為動作或想法變得遲鈍,覺得自己沒有價值,或變得很沒有自信心或自尊心,對未來悲觀等等症狀,就可能是憂鬱症警訊。

陳大申醫師提醒,每個人都必須自己網路言論負責,甚至負起法律責任,建議貼文之前,多想一想,多求證一下,不要變成「鍵盤殺人」的幫兇。如朋友遭受網路霸凌,應該給予鼓勵、打氣,陪同度過人生低潮。

收藏

收藏